自然塾敷地内

1月

新年を迎え、冬の森は冷たく澄んだ空気に包まれます。散策路を歩くと、葉を落とした木々の中で、艶やかな緑を保つ低木「アセビ」が目にとまります。「馬酔木」と書くこの植物は、有毒で馬が食べると麻痺してしまうと言われています。ニホンジカなどの野生動物もその毒を知っているため、アセビの葉は食べられることなく茂り続けます。毒という武器を秘め、身を守るアセビのたくましさには驚かされます。1月はまだ蕾の状態ですが、4月頃には釣り鐘型の白くて小さな花が鈴なりにつき、見ごたえがあります。有毒生物も、様々な視点で見れば恐ろしさばかりではないのです。

【1月の生き物】

植物:アセビ(つぼみ)、ヤブツバキ(つぼみ)

野鳥:ツグミ、ジョウビタキ、ホオジロ、エナガ、コゲラ、メジロ、シジュウカラ

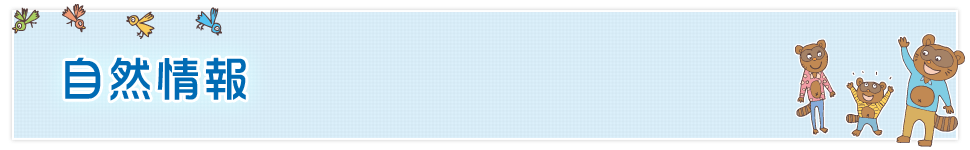

2月

澄んだ冷たい空気に包まれ、雪をかぶった富士山が美しい季節です。晴れの日が続く一方、雪景色となる日もあり、森の木々は葉を落として静かに冬を過ごします。芝生広場ではこの時期、たくさんの土の小山が現れます。モグラがトンネルを掘って押し上げた土です。モグラはトンネルの中を動き回り、一日で体重の約半分ものミミズを食べて暮らしています。春の繁殖期に備え、傷ついたトンネルを直したり、新しい道を掘ったりと大忙し。土の小山はモグラが懸命に生きている証拠なのです。ふと立ち止まって見渡すと、冬の自然にも息づく命が見えてきますよ。

【2月の生き物】

植物:クロモジ(冬芽)、ヌルデ(冬芽)、アセビ(つぼみ)

野鳥:シジュウカラ、ヒヨドリ、ヤマガラ、ホオジロ、アオゲラ

その他:コウベモグラ

3月

朝晩の冷え込みが残る中、日中の穏やかな日差しで寒さが和らぐ季節です。陽の当たる地面をよく見ると、フキノトウが見られます。フキノトウは早春に花を咲かさせる「フキ」のつぼみです。なぜこんなに早い時期に花を出すのでしょうか?それは、まだ競争相手が少ないうちに花をつけることで花粉を運んでくれる虫をほぼ独り占めできるからだと考えられています。春一番に蜜を与えてくれる存在ですから、フキの花を利用する虫たちにとってもありがたいことでしょう。花の咲く時期にも理由があるように、自然の出来事には一つ一つ理由が隠されているのです。

【3月の生き物】

植物:フキ、オオイヌノフグリ、アセビ、ヒサカキ、ヤブツバキ

野鳥:コゲラ、ホオジロ、ヒヨドリ、ウソ

4月

柔らかな日差しで寒さが和らぎ、春の暖かさを感じられる季節です。自然塾の敷地では「ミツバツツジ」の花が満開になり、鮮やかなピンク色で彩られます。ツツジの花には「蜜標(みつひょう)」と呼ばれる模様があるのをご存じですか?これは昆虫たちに「ここに蜜があるよ」と知らせる印です。昆虫たちに蜜のありかを教えることで、花の思い通りに花粉を運んでもらうのです。私たちにとっては何気ない花の模様にも、花や虫たちにとっては大切な意味が隠されているのです。花を見つけたら、色や形、どんな昆虫がやって来るのかなどを観察してみましょう。身近な生き物でも、改めて観察してみると、新たな不思議や発見があるかもしれません。

【4月の生き物】

植物:ミツバツツジ、ヒサカキ、マメザクラ、イワニガナ、ムラサキケマン、キランソウ、オオイヌノフグリ

野鳥:ウグイス、コゲラ、シジュウカラ、エナガ、モズ

その他:シュレーゲルアオガエル、タゴガエル

5月

若葉が芽吹いて虫たちの活動が盛んになり、それを食べる鳥たちも活発になる季節です。森ではさまざまな鳥のさえずりを私たちの耳を楽しませてくれますが、鳥たちはどうしてさえずりをするのでしょうか?その理由はおもに2つあります。「俺は男前だぞ!」「こっちにおいで!」といったオスからメスに向けた恋のアピールと、オス同士の縄張り主張のためです。この時期は、鳥たちの繁殖シーズンなのです。さえずりが聞こえてきたら、どんなメッセージを伝えているのか想像しながら森を歩いてみると楽しいですよ。

【5月の生き物】

植物:アシタカツツジ、ヤマツツジ、ニシキギ、ササバギンラン、ニワゼキショウ

野鳥:キビタキ、アオゲラ、アカゲラ、サンショウクイ、カワセミ

その他:アワフキムシ、ジャノメチョウ、モリアオガエル

6月

梅雨のしっとりした空気の広がる季節です。敷地内の森では鳥のさえずりに混じって『ガララゴロロ』と「モリアオガエル」の合唱が聞こえてきます。森の散策路を歩くと、大きな巣箱が目に留まります。自然塾で設置した「ムササビ」の巣箱です。近年はムササビの住処となる大きな木が少なく、この巣箱が彼らの貴重な居場所になっているのです。辺りが暗くなると、若葉などを食べるために活動を始めます。子育てシーズンのため、親子で巣箱から出てくることも。観察の際は、ムササビが怖がらないよう静かに見守りましょう。

【6月の生き物】

植物:ウツギ、エゴノキ、ヤマボウシ、ツユクサ、ネジバナ、ヒメジョオン、ウツボグサ

野鳥:キビタキ、ヤブサメ、ツバメ、センダイムシクイ

その他:モリアオガエル

7月

じりじりとした日差しが夏の到来を告げ、青々と茂る森の中でセミの声が降りそそぎます。散策路の木や手すりには、多くのセミの抜け殻がついています。土の中で何年もかけて成長し、命を繋ぐために地上へ出てきた彼らの痕跡です。足元に目を向けると、少し変わった花が咲いています。ピンク色の小さな花がらせん状に並ぶ「ネジバナ」です。よく見ると右巻きや左巻きのもの、中にはまっすぐなのも。同じ種類のなかにも個性さまざまな花があるので、お気に入りの一本を探してみましょう。

【7月の生き物】

植物:ネムノキ、ネジバナ、ツユクサ、ウツボグサ、オトギリソウ、ダイコンソウ、ヒヨドリバナ

野鳥:イカル、キビタキ、ホオジロ、メジロ、カワラヒワ、カワセミ

その他:ニイニイゼミ、ヒグラシ、ウスバカゲロウ、ナナフシモドキ

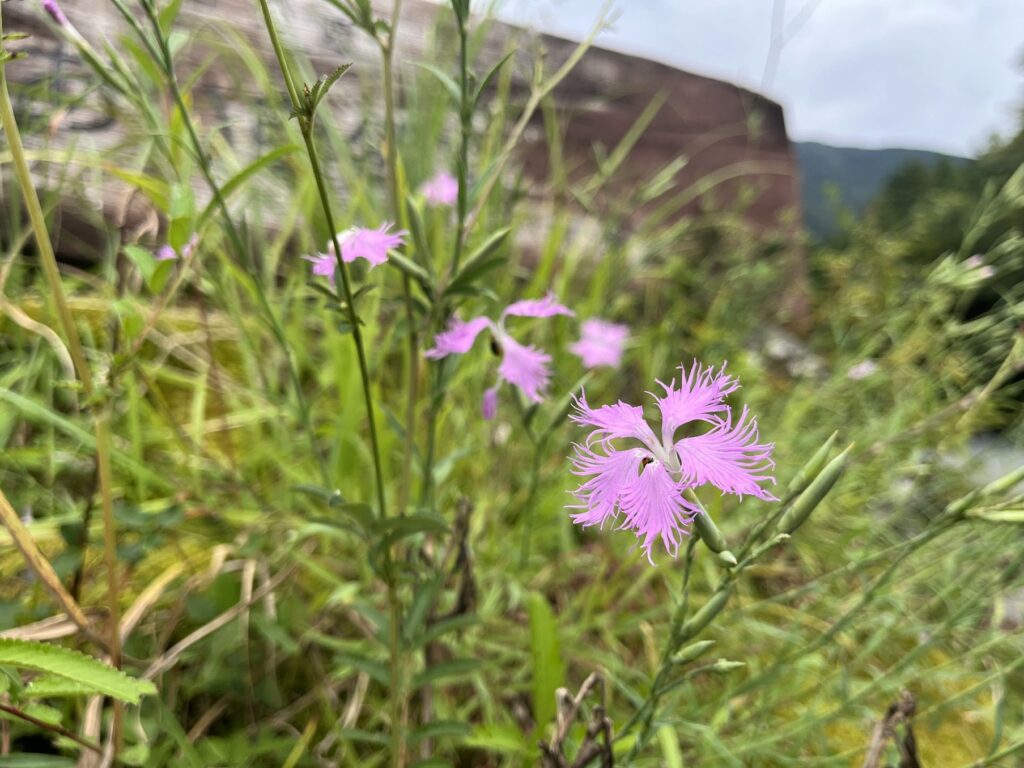

8月

夏の日差しが照りつけて、暑さの厳しい季節です。田貫湖でも近年は30度を超える真夏日が続きます。森の散策路を歩くと、緑色の若いドングリが付いた枝がぽとぽとと落ちている不思議な光景が見られます。一体どういうことでしょうか?実は「ハイイロチョッキリ」という小さな昆虫の仕業です。ドングリに小さな穴を開けて卵を産みつけ、地面に葉の付いた枝ごと切り落としてしまうのです。幼虫はドングリの中で育ち、さなぎになるときに土中に潜ります。森に落ちているドングリに、小さな昆虫のヒミツが隠されていたのです。森を歩いて、自然の「落とし物」に思いを探してみませんか?

【8月の生き物】

植物:コバギボウシ、ナツツバキ、ウツボグサ、カワラナデシコ、ツリガネニンジン、ワレモコウ

野鳥:セグロセキレイ、アカゲラ、コゲラ、カワラヒワ、コサメビタキ

その他:ハイイロチョッキリ、モリオカメコオロギ、ツクツクボウシ、ミヤマアカネ、ニホントカゲ

9月

残暑とともに秋雨前線の影響で不安定な天候が続く中、芝生広場や森の中では、エンマコオロギやミツカドコオロギなど秋の虫が鳴きはじめます。ところで、なぜ彼らは鳴くのでしょうか?それはオス同士の競り合いや、メスへの求愛のためなどです。しかし、鳴くのは天敵に見つかる危険と隣り合わせ。そこで、土に穴を掘ってその中で鳴くなど、さまざまな工夫や進化を繰り返してきました。そんな彼らの生き様を思いながら、奏でるメロディに耳を傾けてみませんか?

【9月の生き物】

植物:クサギ、ユウガギク、タカサゴユリ、センニンソウ、ヒガンバナ、ヌスビトハギ

野鳥:アカゲラ、コゲラ、ヤマガラ、カワラヒワ、カワセミ

その他:オニヤンマ、クロアゲハ、ミツカドコオロギ、ジョロウグモ

10月

木々の緑が赤や黄色に変わりはじめ、秋の訪れを感じる季節です。朝晩が肌寒くなり、富士山は例年初冠雪を迎えます。この時期になると「カケス」がドングリを集める姿が目につきます。冬に備えて地面に貯えるその数は、1日で300個、1シーズンでは4,000個にも上るとか。ドングリを数キロ先まで運んで適度な深さに埋めるため、食べずに残ったものが芽を出します。この行動が、ドングリの種を広げる手助けになっているのです。このように、自然界ではさまざまな生き物たちが役割を果たしあっています。少し視点を変えると、生き物たちの興味深いつながりが見えてくかもしれません。

【10月の生き物】

植物:ヌスビトハギ、ヤクシソウ、アケボノソウ、ユウガギク、オトコエシ、エノコログサ

野鳥:アカゲラ、ヒヨドリ、ヤマガラ、メジロ、シジュウカラ

その他:エンマコオロギ、ツヅレサセコオロギ、モリオカメコオロギ、マダラスズ、トビナナフシ

11月

肌寒い日が増えて虫の声が少なくなり、秋の深まりを感じる季節です。木々は紅葉して葉を落としますが、地面に積もった落ち葉はどこに行くのでしょうか?その秘密は、落ち葉の下にあります。そこにはダンゴムシやミミズなど、小さな生き物がたくさん暮らしています。木が作った栄養たっぷりの落ち葉を食べて、ふかふかの土に変えてくれているのです。この土は春になると、森の木々を育てる大事な養分になります。木々が落とした落ち葉は、森の命を支える大切な役割を担っているのです。

【11月の生き物】

植物:ユウガギク、トネアザミ、イヌタデ

野鳥:ヒヨドリ、シジュウカラ、ジョウビタキ

その他:ジョロウグモ

12月

紅葉した葉が落ちはじめ、日中でも冷え込むようになりました。本格的な冬の到来です。枯れ葉が積もった道を歩けば、カサカサと音が響きます。そんな中、ふと道沿いの斜面から「がさごそ」という音が聞こえてきたら、目を凝らしてみましょう。冬鳥の「ツグミ」かもしれません。雪に閉ざされてしまうユーラシア大陸から、食べ物を求めてやってくる渡り鳥です。落ち葉の下に隠れたミミズや昆虫を探して一心不乱に漁るため、人が近づいてもあまり気にしません。時には、ガビチョウやキジバトが一緒に姿を見せることも。茂みの奥からの小さな音は、冬の野鳥たちからの合図です。ぜひ足を止め、その正体をそっと確かめてみましょう。

【12月の生き物】

植物:ウメモドキ(実)、アセビ(つぼみ)、ヤブツバキ(つぼみ)

野鳥:ヒヨドリ、ハシブトガラス、エナガ、ヤマガラ、キジバト、、シジュウカラ